同样是群震,为何三陆冲群震比吐噶喇更危险

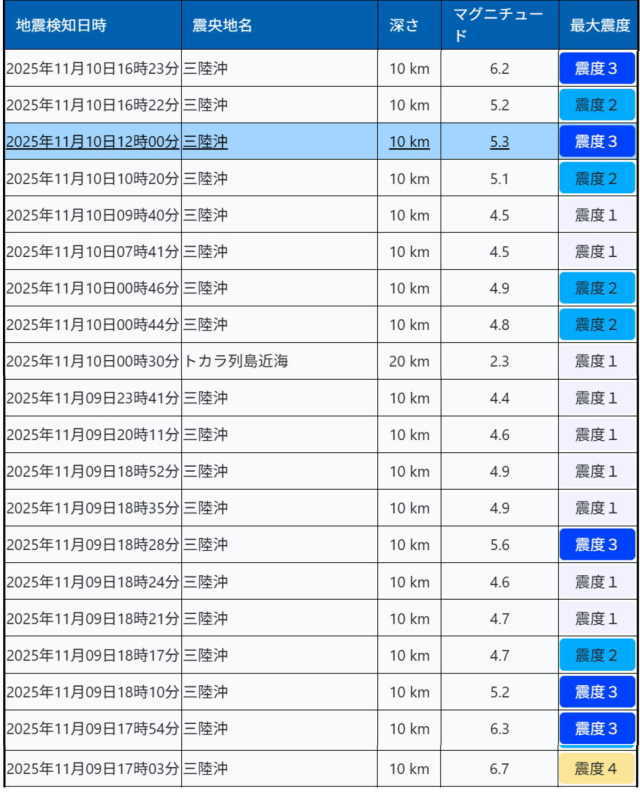

先汇总一下这两天三陆冲群震的总体数据。

关注日本地震的宝子们,肯定不会忘记今年6月~8月间的鹿儿岛吐噶喇群震——在不到3个月内震了近3000次。

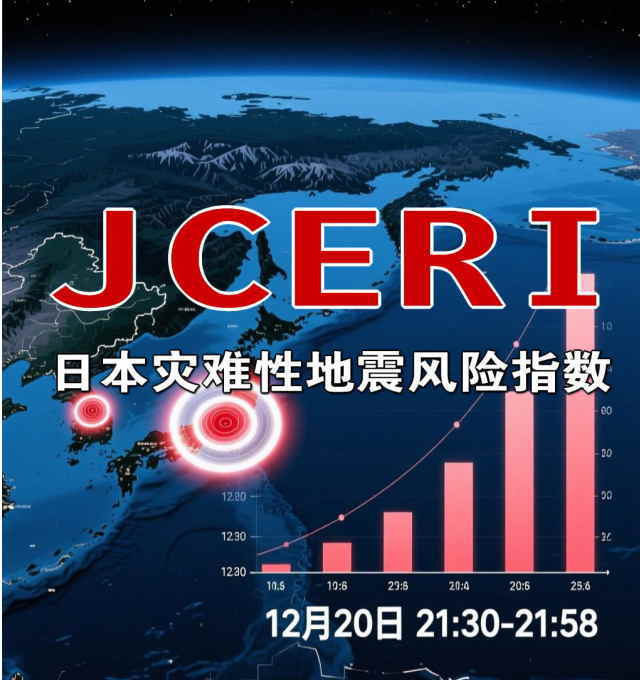

但根据JCERI的模型推演和数据分析,这两天岩手外海三陆冲地带发生的群震,其实远比鹿儿岛吐噶喇群震风险更高。这是为什么呢?

1. 地质带不同:三陆冲位于高风险巨震带,吐噶喇为局部断层区

三陆冲位于太平洋板块快速俯冲(每年8-9cm)区,日本海沟中北部外隆起带。

该区域是全球最活跃的外隆起地震带之一,板块弯曲应力极强,历史累积M8 事件频发(如1896明治三陆M8.2、1933昭和三陆M8.4、2011东日本M9.0)。

群震常作为“前兆桥接”,可从外隆起拉张转移到板块界面,引发连锁巨震。

S-net数据显示,该区慢滑移事件(SSE)密度高,2025年11月序列已伴随微弱VLFE(极低频地震),暗示深部应力上涌。

吐噶喇列岛位于琉球弧岛链,菲律宾海板块缓慢俯冲(每年5-6cm),以多条局部活断层(3-4条海底断层)和火山活动为主(如樱岛影响)。

该区群震历史悠久(2021/2023年类似序列),但多为“自耗型”,能量局限于岛链内,无直接桥接到南海海槽巨震带。

2. 机制不同:三陆冲正断层易桥接巨震,吐噶喇多为火山-断层混合

三陆冲:正断层拉张主导,源于板块弯曲。

但关键是其“桥接机制”:浅源(10km)拉张可激活深部(30-50km)逆冲界面,尤其伴随SSE时。

2025年11月序列的CMT解(初步)显示倾角60° 的正断层,能量向西(海沟轴)微迁移,类似于2011年前兆(M7.3外隆起前震)。

GNSS无明显膨胀,但S-net检测到流体迁移,增加M7 触发概率。

吐噶喇:机制更复杂,多为走滑-正断层混合,受海底高原挤压和樱岛/鬼界火山影响。

2025年6月序列以浅源(20km)火山性颤震为主,能量向上释放,无明显向琉球海沟界面向西迁移。

京都大学研究显示,该区群震常伴随地壳膨胀,但快速衰减,无桥接巨震记录。

风险比较:三陆冲的“拉张-逆冲桥接”使它更危险(类似于1933 M8.4独立outer-rise),而吐噶喇的火山机制更“自限”(能量耗散于岛链)。

3. 数据表现不同:三陆冲能量指数更高,持续性更强。

结论:三陆冲群震的风险系数约是吐噶喇的3-5倍,主要因其“动态耦合”——outer-rise正断层不是孤立,而是“应力杠杆”,可撬动海沟界面引发海沟大规模地震。