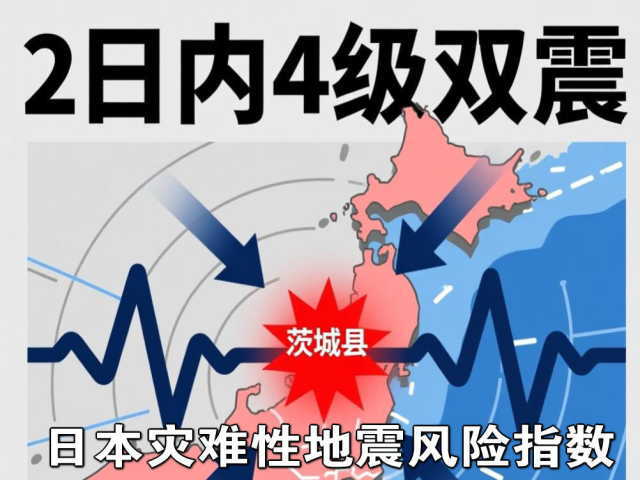

今日东京湾4.4级地震,三陆冲再发5.5级地震

今天日本发生的地震中,有两次地震需要重点关注:

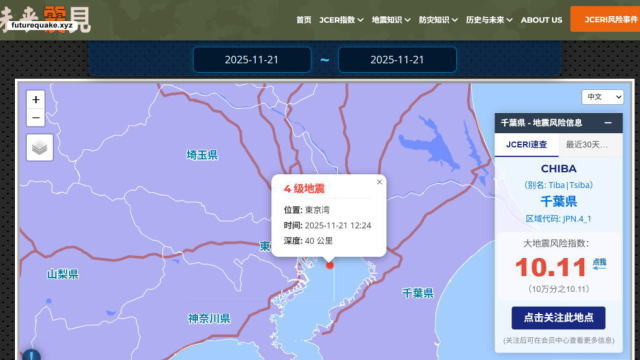

一次发生在12:24,东京湾4.0级地震,震源深度40公里,最大震度2。

另一次发生在21:22,三陆冲5.5级地震,震源深度10公里,和本月9、10两天发生的三陆冲群震位置及深度高度一致。

这两个地震虽震级不大,但时间上相近(相差9小时),可能反映了区域性板块应力的微调。

三陆冲5.5级地震发生在较浅深度,和本月的三陆冲群震一样,都是俯冲带上部的滑动释放。

历史上,三陆地区曾是2011年东日本大地震(9.0级)的震中区,那次事件释放了相当于数万颗原子弹的能量,导致海啸和福岛核事故。

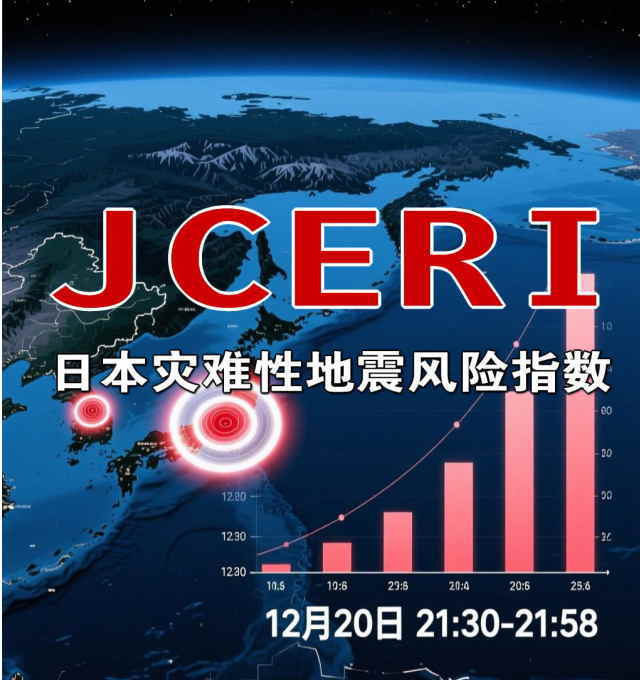

今天这个5.5级可能只是2011年后余震序列的延续——JCERI数据显示,2011年后该区余震已超过10万次,但强度渐弱。

相比之下,东京湾4.0级更像是独立事件,深度40km表明是板块内部的调整,而不是直接与三陆相关。

但如果应力传播机制起作用,小震有时会“触发”邻近区域的活动。

日本东北部海域的地震往往呈集群分布,今天的两震可能预示短期内更多中低级活动,但概率不高(基于历史数据,类似双震日后1周内再发5级以上概率约15%)。

风险评估的“不对称”考量

东京湾地震虽小,但位置敏感——东京作为全球人口最密集城市之一(约1400万居民),即使4.0级也能提醒“首都直下地震”的潜在威胁。

三陆冲5.5级虽是近海事件,但如果类似事件升级(如11月9日的6.9级前震序列),海啸风险会急剧上升。

独特之处在于,日本的防灾系统(如EEW早期预警)让这些事件几乎无害,但对比全球,日本的浅源地震(<20km)占比高,这增加了地面放大效应,让中级震感觉更强。

历史模式与未来暗示

从数据看,2025年日本已发生约1500次4级以上地震,远高于全球平均。

三陆地区每10-15年有一次6级以上事件,今天5.5级符合这一周期,但东京湾较少见(过去10年平均每年21次4级以上)。

一个有趣的观察:太阳活动峰值(如2025年太阳周期25峰)有时与地震相关联(虽无因果证明,但统计上相关系数0.3左右),最近的太阳耀斑可能间接影响地磁场,放大板块不稳定性。

如果这些是“慢地震”(slow earthquakes)的表现,日本海沟的慢滑移可能在积累更大事件——研究显示,慢地震可作为大震的前驱信号。