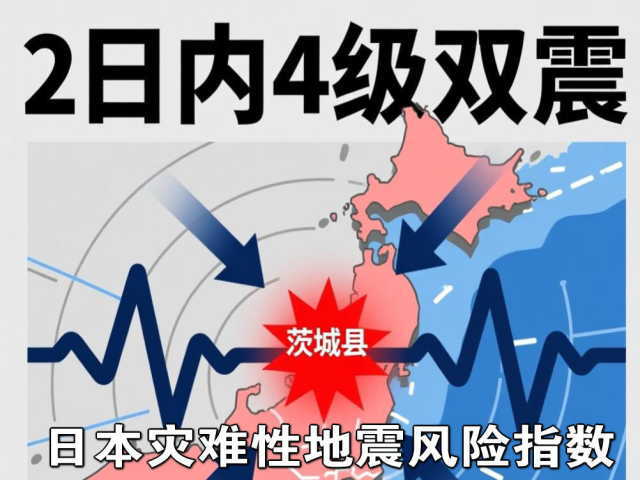

警惕:吐噶喇群震今日频次突增,震源变浅

这3天的地震以M3–M4级别为主,发生在多个不同构造背景区域。

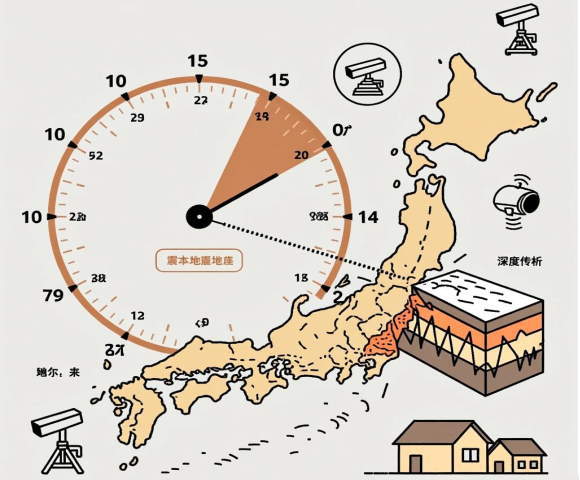

需关注的是吐噶喇群震在相对平稳一个多月后,今天频次又显著增加,截止到东京时间23:12全天已发生24次地震,且震源位置极浅,因此虽然震级最高只有4.7级,却出现了2次5弱和1次4级的震度。

对日本地震活动的概要分析

多区域分散、非单一路径的活动:这3天的地震并非集中在单一断层的地震序列,而是分布在几个典型的构造单元上:太平洋板块俯冲带、琉球弧/南西诸岛的俯冲/板片内部,以及日本海侧近海的浅源断裂带。分散分布意味着并非由一颗“触发性大震”向周边传递应力的简单情形,而是区域构造背景下的常态性释放。

深震与浅震并存 — 对震感与破坏的不同含义:在南西诸岛/琉球海域出现的诸多M≈4事件伴随中等深度(>100 km),这类深震因为能量在地表衰减较多,尽管震级不低,但通常不会引发严重地表破坏,震感会相对弱一些。相反,在日本本州近海或陆上发生的浅源M≈4(深度 < 40 km),对局部的震感和潜在损害更敏感(尤其靠近城市或老旧结构)。因此即便两处“同为 M4”,其实际危害程度和应对优先级也可能不同。

背景活动率处于“正常到稍高”区间:近3天所见的M3–M4事件数量属于该地区的“正常背景波动”,历史上类似的短期震级波动并不罕见。

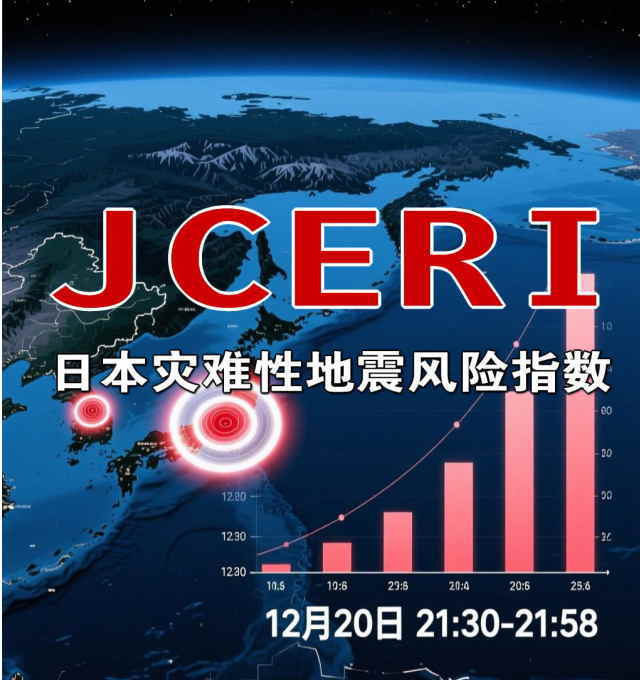

对日本地震活动的深度解析

关注“深源中等震”可作为俯冲板内活动的信号:

最近在琉球—台湾一带出现的中等深度地震提示俯冲板片内部仍有断裂应力调整——这类事件往往与板片弯曲、转向或构造不连续段有关,不太会马上触发沿弧外的大型浅源破裂,但它们能改变局部应力场,长期可能影响近海浅断层的应力累积速度——值得在地震物理研究上进一步跟踪。

若在同一邻近区域短期内出现“浅源频繁 震级上升”则要高度警惕:

吐噶喇群震已观测到这种模式,地震风险管理应以“浅源序列的出现”作为加权警戒因子,但群震有特殊性,未来还需时日持续观察。如非群震区出现连续多次浅源M≧4.5并逐步增长为 M5 ,那就不能简单视为背景释放,而应提升应对等级。